Dreamplace kawai conditioning room での、競輪選手、自転車ロード選手への落車後の考え方と施術対応についてです。

言うまでもありませんが、自転車競技は落車が隣り合わせで、擦過傷だけでなく、骨折、神経損傷、靭帯損傷や脱臼、打撲など非常に危険なスポーツです。

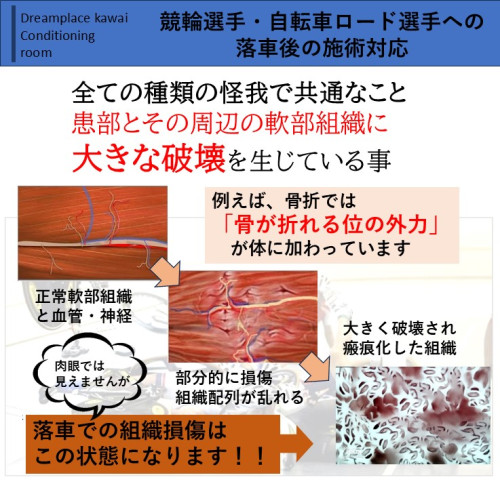

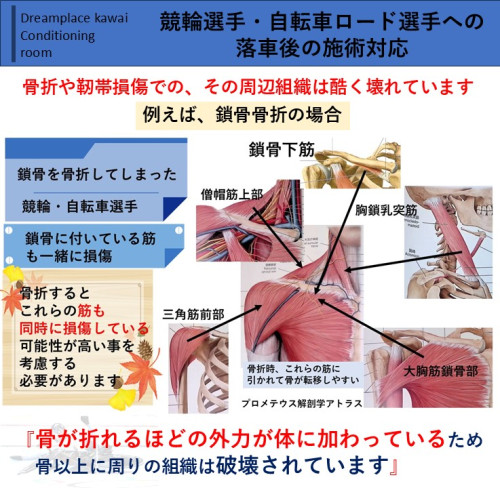

すべての種類の怪我で共通な事は、診断名についている骨折などの名前の病態だけでなく、その周辺の軟部組織に大きな破壊を生じていることを理解することが重要となります。

骨折では、骨が折れる位の外力が体に加わっているわけですから、スライドにある通り、筋肉などの組織が破壊され、瘢痕化し、癒着する後遺症が生じます。

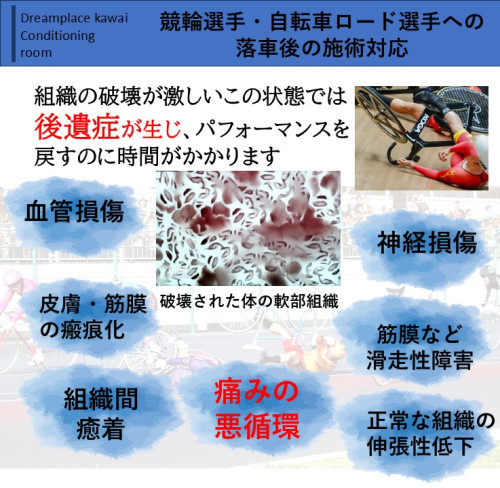

組織の破壊が生じたこの状態は、皮膚や筋膜の瘢痕化や滑走性の障害、組織の伸張性の障害や癒着だけでなく、血管の損傷や神経損傷なども生じるため、痛みの悪循環を引き起こしやすい状態です。

落車後の体のダメージがあることで、大幅な可動域の低下や、筋肉の収縮能力の低下、疲労回復能力の低下につながっていきます。

具体的にはペダリングがうまく回せなかったり、痛みが残ってしまったり、足に力が入らず、早く疲れてしまいやすくなる現象が出てきて、調子が悪く思うように走れなくなります。

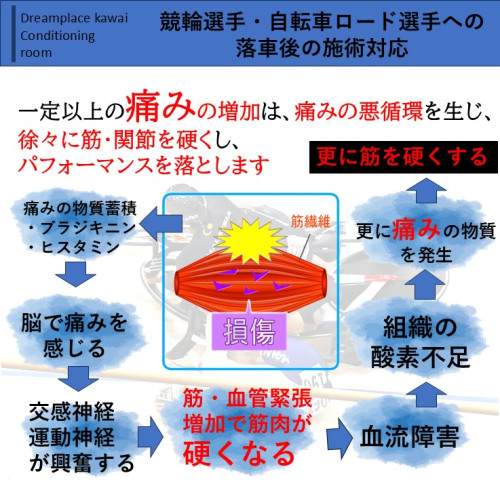

一定以上の痛みが増加していくと、痛みが悪循環を生じ、徐々に筋や関節を硬くし、パフォーマンスを落とします。

具体的には、落車により筋肉を損傷すると、痛みの物質であるヒスタミンなどが放出され痛みを感じるようになります。自律神経である交感神経が高まり、運動神経が興奮します。そのため、筋肉や血管の緊張が高くなり、筋肉が硬くなります。筋肉が硬くなると、血流障害を生じ、組織の酸素不足によりさらに痛みの物質が発生し、筋を硬くしてしまいます。

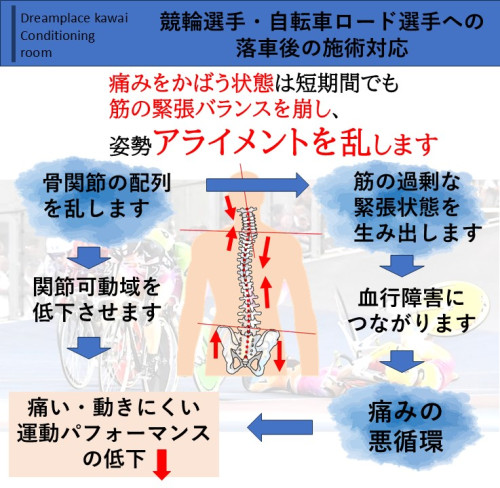

痛みを我慢していると、短期間であっても、筋肉の緊張バランスを崩し、結果的に姿勢アライメントを乱します。

アライメントが崩れると、骨関節の配列を乱し、関節の可動協定下させたり、筋肉の過剰な緊張状態を生み出すため、血行障害につながります。痛みの悪循環により再び痛くなり、動きにくい体になります。

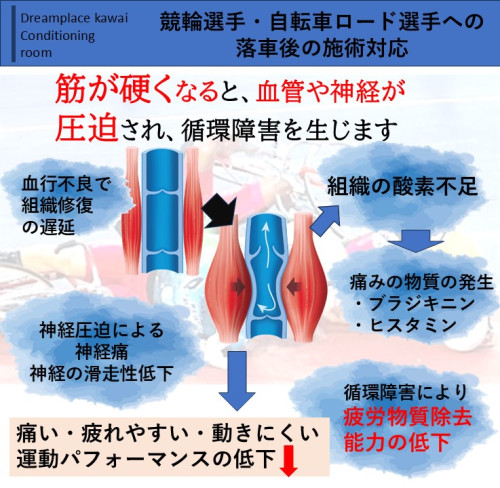

筋肉が硬くなると、血管や神経が圧迫され、循環障害を生じます。血管が圧迫され、組織の酸素不足を生じると、痛みの物質が発生したり、循環障害により疲労物質除去能力の低下を生じ、痛みや疲れやすさ、動きにくい運動パフォーマンスの低下を生んでしまいます。

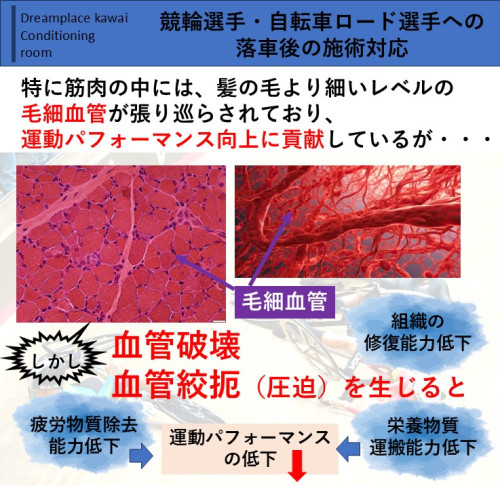

筋肉の中には、髪の毛より細いレベルの毛細血管が張り巡らされており、運動パフォーマンスの向上に貢献しています。しかし、落車により、血管の破壊や血管絞扼を生じると、血液不足により組織の修復能力の低下や、栄養物質や疲労物質の運搬能力の低下を起こします。それにより、もちろん運動パフォーマンスの低下を引き起こしてしまいます。

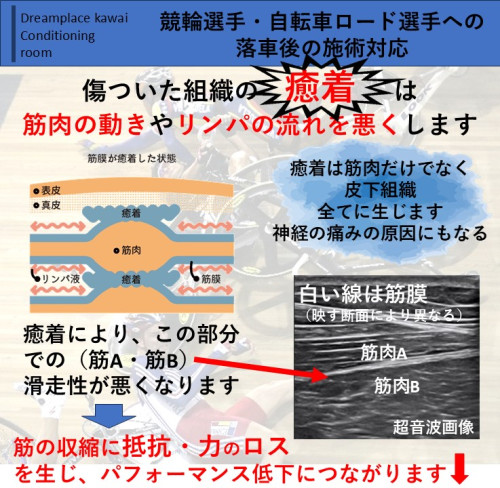

傷ついた組織に癒着を生じると、筋肉の動きやリンパの流れを悪くし、組織の滑走性の悪さにより筋の収縮に抵抗感や力のロスを生じてしまいます。

癒着は筋肉だけでなく、皮下組織すべてに生じ、神経なども癒着により、痛みの原因にもなります。

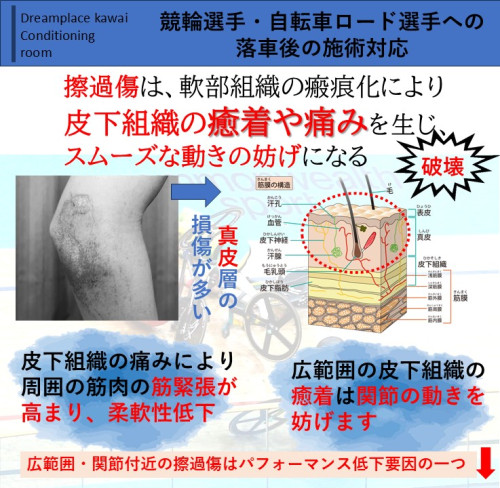

擦過傷は、軟部組織の瘢痕化により皮下組織の癒着や痛みを生じ、スムーズな動きの妨げになります。

皮膚の表面の真皮と言う層が障害され、スムーズに処置がなされないと、痛みを生じ、周囲の筋肉の筋緊張が高まり、疲れやすい状態となります。

また、関節をまたいでの擦過傷は、関節の動きを妨げ、パフォーマンス低下要因の原因ともなります。擦過傷が長引くことで、周囲の筋緊張が増加してしまうこともありますので、出来る限り、擦過傷は早く治しましょう。

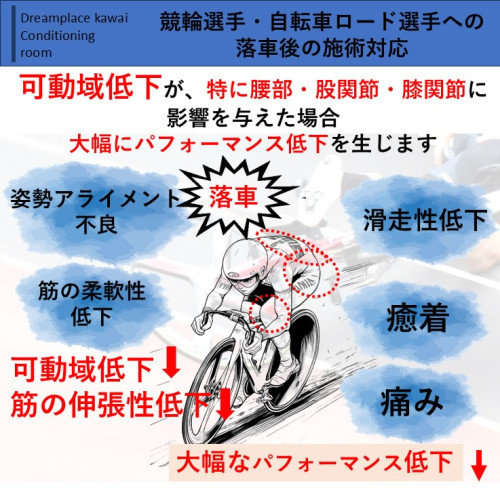

可動域の低下が特に腰部、股関節、膝関節に影響与えた場合、大幅にパフォーマンスの低下を生じます。姿勢アライメントは不良となり、筋の柔軟性が低下し、組織の滑走性の低下や癒着、痛みが関節可動域の低下や筋の伸張性の低下を引き起こします。

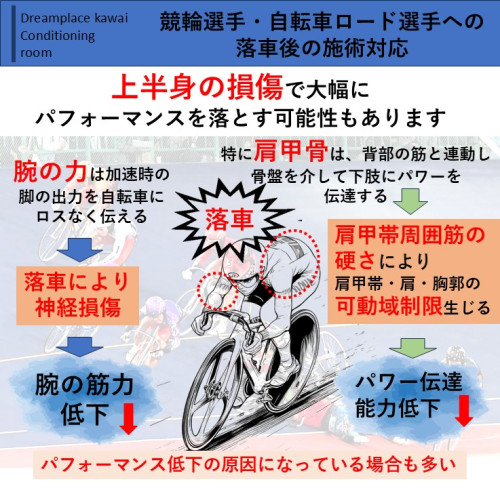

上半身の損傷を起こすことで、大幅にパフォーマンスを落とす可能性もあります。落車により神経損傷を引き起こしてしまった場合、腕の筋力が大きく低下します。

肩甲骨周囲が硬くなってしまった場合、肩甲帯の動きによる体幹への力の伝達が低下するため、パワー伝達能力が悪くなります。

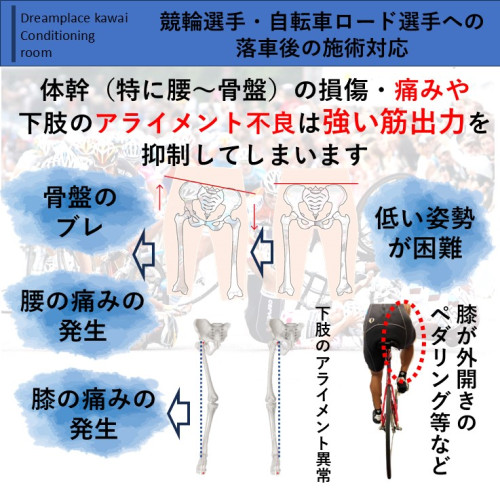

体幹、腰から骨盤の損傷や痛みや下肢のアライメント不良も強い筋力発揮を抑制してしまいます。腰の痛みや膝の痛みが発生し、骨盤がぶれたり低い姿勢が困難になるなど、ペダリングに問題を生じます。

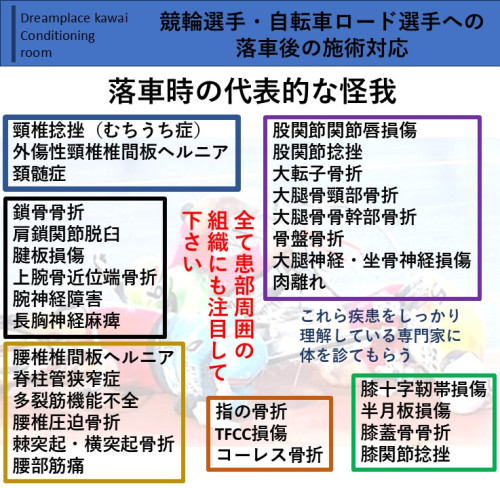

落車を生じたときの代表的な怪我を書き出しました。全て患部周囲の組織に注目する必要があり、一つ一つがパフォーマンス低下の大きな要因になってしまいます。

また、当然ですが、体のチェックをしてもらう場合、これらに精通している専門家でないと正しい判断はできません。

例えば、鎖骨骨折の場合、鎖骨の周りについている多くの筋肉や、腕神経、血管などが同時に破壊されていると考えていいと思います。

スライドにある通り、特に血管や神経が近くを通過している組織を痛めた場合、各組織の癒着を生じるため、症状がなかなか改善しない可能性があります。また癒着を剥がすのも非常に時間がある場合があります。

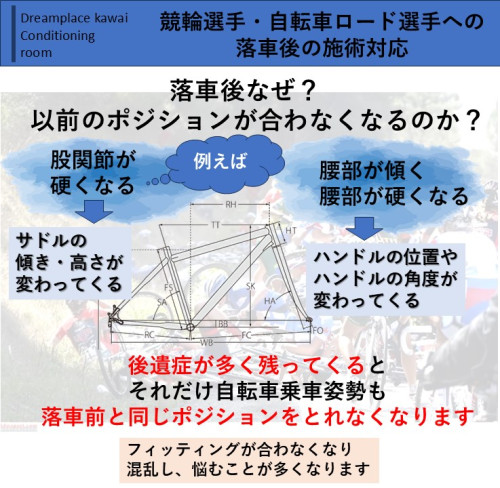

落車の後、自転車のポジションが合わなくなる場合があります。

体の可動域が変わったり、力の出方が異なるため、当然なのですが、後遺症が多く残っていると、それだけポジションも合わなくなります。

すぐ改善できる体の問題が原因の場合は、自転車のポジションを変更するのではなく、体を元に戻せるように努力した方が良いと思います。

もし、すぐ改善できそうにない問題点の場合は、ポジションを調整した方が良いと思います。

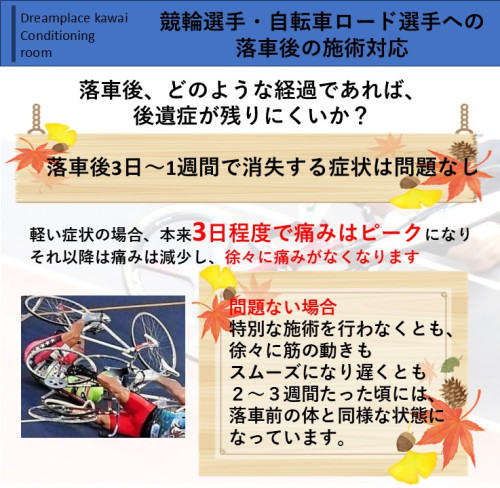

落車後、どのような経過であれば、自然経過に任せて良いかと言うと、落車後3日から1週間で消失する症状については、軽い症状のため、後遺症が起こる可能性が低いため、特別な施術を行わなくとも問題はないと思われます。

1週間以上持続する痛みや、骨折などの長期にかかる症状の場合は、専門家に見てもらい、体を修正していった方が良いと思います。

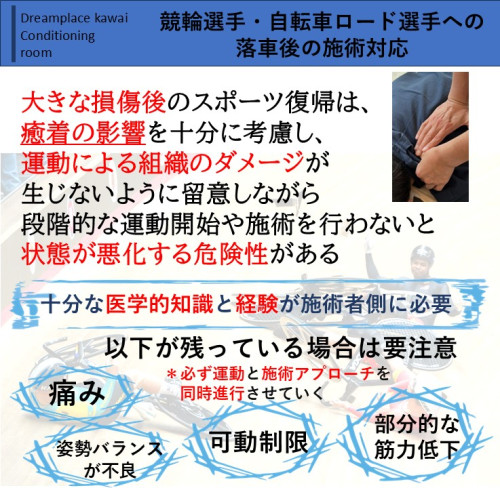

癒着の影響を十分に考慮し、運動による組織のダメージが生じないように留意しながら、段階的に運動を開始、施術を行わないと状態が悪化する危険性があるため、十分な医学的知識と経験を持った施術者に体をチェックしてもらってください。

特に痛みや姿勢、バランスの問題、可動域の制限や部分的な筋力低下を生じている場合は、必ず癒着や関節拘縮が残っていると思ってください。

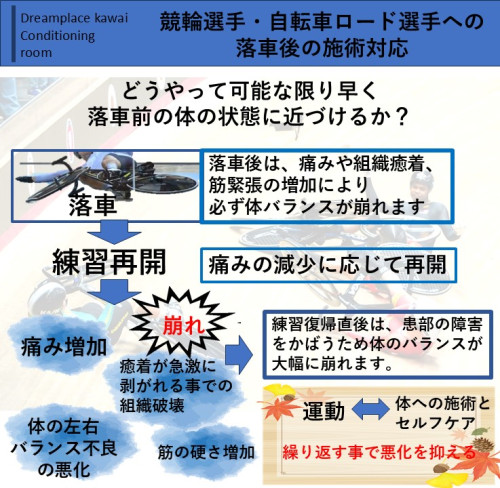

どうやって可能な限り、早く落車前の体に近づけるのか?

練習再開後、必ず痛みが増加したり、体の左右バランスが悪化したり、筋の硬さが増加します。

急に動き出すと、癒着が急激にはがれるため、かさぶたが剥がれるように組織破壊が生じます。

練習再開後は、練習→体のケア→練習→体のケアのように、こまめに後遺症の発生を抑えるため、施術を受けるようにしたほうが良いと思います。

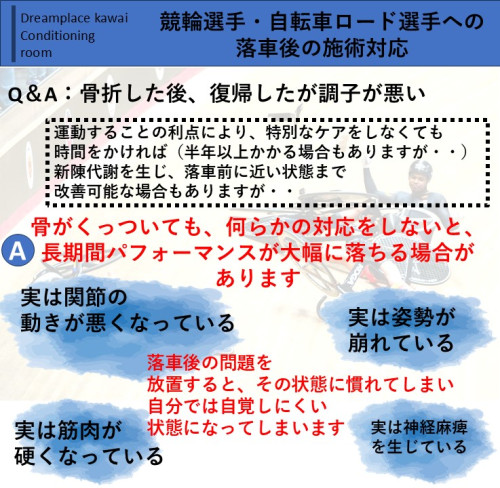

Q&Aです。骨折した後復帰したが、調子が悪い場合は、実は関節の動きが悪くなっていたり、筋肉が硬くなっていたり、姿勢が崩れかけています。

神経麻痺を生じている場合もあります。

骨がくっついたから練習してもいいと、許可されたとしても、体は大きく損傷しているわけですから、いきなり再開できるわけではありません。

状態放置すると、その状態に慣れてしまい、自分では自覚しにくい状態になってしまいます。

必ず専門家の意見をもらったほうが良いと思います。

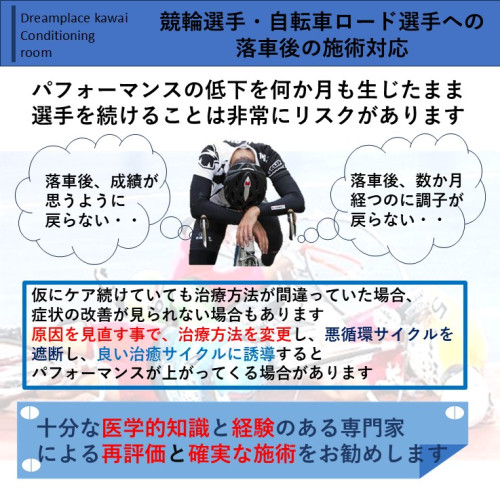

パフォーマンスの低下を何ヶ月も生じたまま摂取を続ける事は非常にリスクがあります。

そのうち治るだろうと、練習を繰り返していても悪化するばかりの問題もあります。

仮に誰かしらのケアを受けていても、その治療方法が間違っていた場合、症状の改善が見られない場合も考えられます。そのような場合は原因を見直すために治療方法を変更し良い中、サイクルに誘導する必要があります。

専門的な医学的知識と経験のある専門家による再評価と確実な施術を受けるようにしてください。

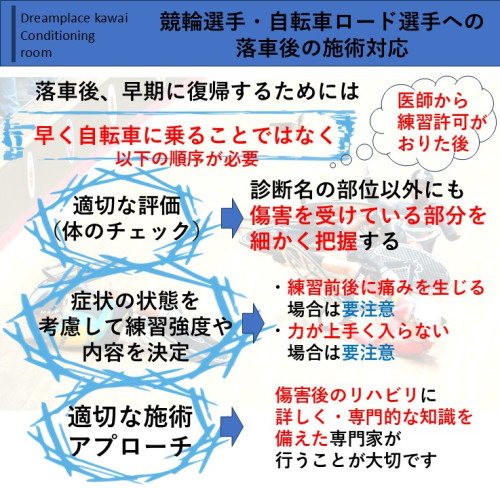

以上より落車後、早期に復帰するためには、早く自転車に乗ることではなく、適切な体のチェックを受け、症状の状態を考慮し、練習強度や内容を決定します。練習前後に痛みが出る場合や力がうまく入らない場合は要注意です。

症状に対して、適切な施術アプローチを受けてください。

もし、落車後体の調子が上がらず、体が動きづらく、痛みが取れなかったり、ペダリングが見られるなどの症状がある場合、また人から指摘されたり、自分でも体のバランスが崩れている気がする場合、早期に復帰したい場合も、パフォーマンスを現状から引き上げるためのお力になれるかもしれません。

ご相談ください。